Bei Tieren spielt der Geruchsinnes eine lebenswichtige Rolle im Rahmen der Schutzfunktion, Nahrungsselektion, des Territorial- und Reproduktionsverhaltens. Dem Menschen ist diese Sinnesqualität durch unsere Sozialisation unbedeutend geworden; ihm gilt der Geruchsinn als Sinn der Animalität, der in den Dienst des sinnlichen Erlebens und emotionalen Verhaltens getreten ist.

1. Lage und Struktur des Riechepithels

Das Riechepithel liegt an der Oberwand der oberen Nasenmuschel und der gegenüberliegenden Nasenscheidewand. Es besteht aus einem einschichtigen (mehrreihigen) Sinnesepithel, in dem sich Riech-, Basal- und Stützzellen finden. Hinzu kommen einfach gebaute Drüsen.

Legende

Abb. 17-3 als Sequenz

2. Transduktionsmechanismus

Das olfaktorische Epithel dient der Wahrnehmung flüchtiger Geruchsmoleküle in der Atemluft. Diese müssen den Schleim auf der Oberfläche des Epithels passieren, bevor sie an die Zilienmembran gelangen, wo die Wechselwirkung mit den Molekülen eines Duftstoffes stattfindet (Transduktion). Die molekulare Beziehung zwischen den verschiedenen Duftklassen (ätherisch, blumig, kampferartig, moschusartig, kadaverig, schweißig, stechend) und den Rezeptoreigenschaften wird durch deren Molekülkonfiguration bestimmt.

Legende

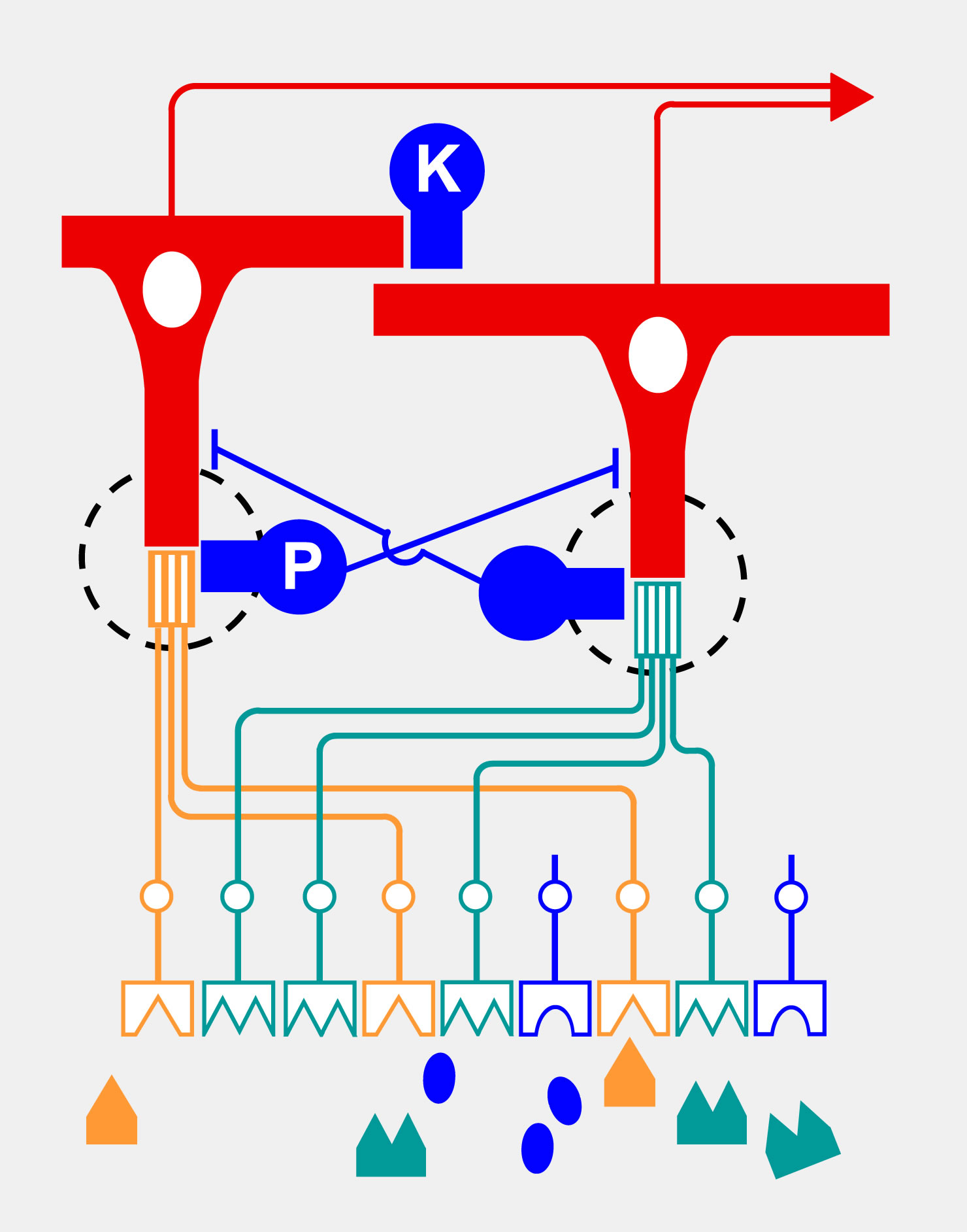

Die Beziehung zwischen Rezeptoraxonen und Mitralzelldendriten im Glomerulus wird durch inhibitorische Interneurone (Periglomerularzellen, P) modifiziert. Eine weitere inhibitorische Beeinflussung erfolgt durch die Körnerzellen (K) an den Seitendendriten der Mitralzellen.

3. Riechbahn

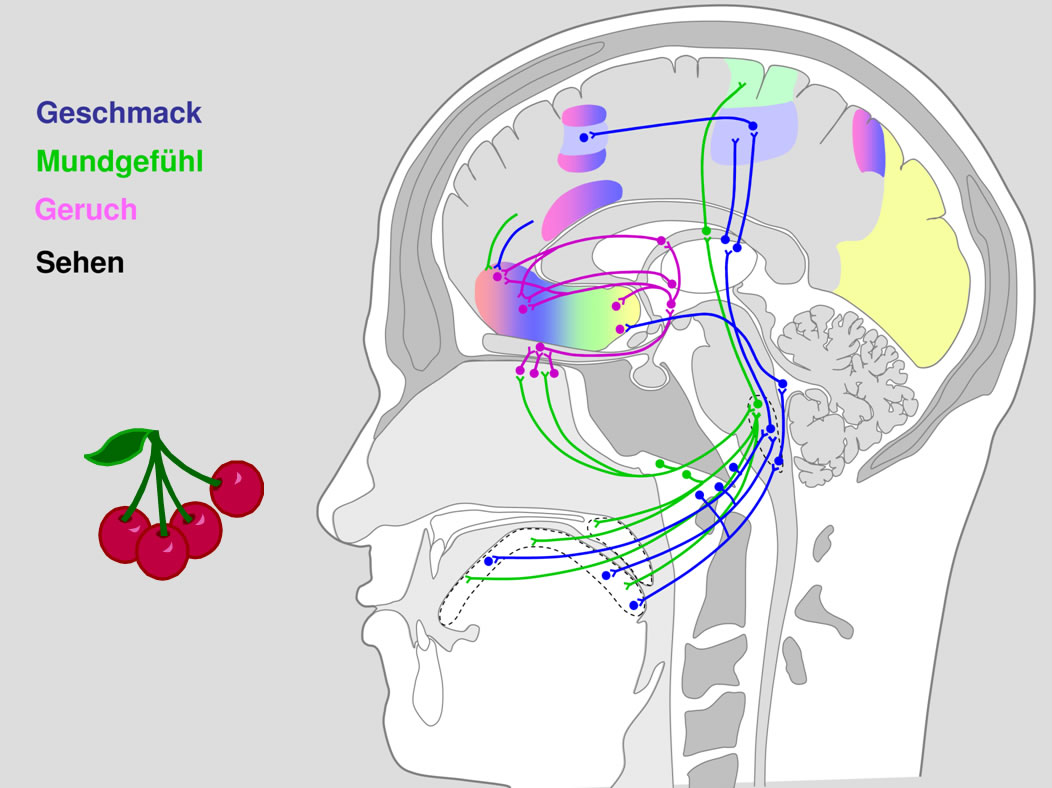

Alle zentralen Fortsätze der Riechzellen ziehen als marklose Fila olfactoria durch die Basalmembran, durch die Lamina propria des olfaktorischen Epithels, durch die Siebbeinplatte (Lamina cribrosa des Os ethmoidale), durch die Hirnhäute um schließlich im Bulbus olfactorius zu enden. Jede olfaktorische Einzelfaser verzweigt sich innerhalb eines einzelnen Glomerulus extensiv und bildet dort Synapsen mit den Spitzenendriten der Projektionsneurone des Bulbus olfactorius (Mitralzellen). Die Axone der Mitralzellen ziehen zum olfaktorischen Kortex (Cx. praepiriformis des Temporallappens) derselben Seite sowie zum kortikalen Teil des Mandelkerns. Im olfaktorischen Kortex erfolgt die olfaktorische Diskrimination.

Legende

a, Schematische Darstellung des Verlaufs der primären Riechfasern.

b, sekundärer Riechkortex und orbitales Netzwerk (nach Price)

1, Bulbus olfactorius,

2, Tr. olfactorius,

3, Stria olfactoria medialis,

4, Stria olfactoria lateralis,

5, Trigonum olfactorium.,

6, Ncl. olfactorius ant.,

7, primär olfaktorischer Kortex (Uncus),

8, sekundär olfaktorischer Kortex,

9, Sulcus collateralis,

10, Sulcus rhinalis,

11, Gyrus parahippocampalis,

12, Gyrus entorhinalis,

13, Uncus hippocampi

4. Funktionelle Organisation

Im Glomerulus treten folgende Strukturen in gemeinsamen synaptischen Kontakt: das Rezeptoraxon (Eingangsneuron), die Spitzendendriten der Mitralzellen (Projektionsneuron) und die Dendriten der Periglomerularzellen (Interneuron, Abb. 17-4). Derartige Synapsen zwischen Eingangsaxon, Projektionsneuron und Interneuron sind im Gehirn nicht selten (vgl. Retina, Kleinhirn). Sie werden als (synaptische) Triaden bezeichnet. Auf dieser ersten Verarbeitungsstufe ist die Beziehung zwischen den olfaktorischen Afferenzen, die einigermaßen umschriebene Reizkomponenten vermitteln, auf die einzelnen Glomeruli beschränkt. Die Periglomerularzellen modulieren (durch ihren inhibitorischen Einfluß auf benachbarte Regionen) die exzitatorische Wirkung der olfaktorischen Eingänge und dienen wahrscheinlich der Akzentuierung des eingehenden Geruchsprofils (vgl. laterale Hemmung der Retina). In die zweite Verarbeitungsstufe sind die Basaldendriten der Mitalzellen eingebunden, die sich gegenseitig weit überlappen. Sie bilden reziproke dendro-dendritische Synapsen mit den Fortsätzen der (inhibitorischen) Körnerzellen.

Aus dieser Anordnung lassen sich 2 Stufen der Reizverarbeitung ableiten: Ein selektiver Verarbeitungsprozeß, der der Stimulusextraktion dient (und im Bereich der Spitzendendendriten der Mitralzellen abläuft), sowie ein diffuser, modulatorischer Prozeß auf der Ausgangebene (der im Bereich der Basaldendriten der Mitralzellen abläuft).

Bindung

Legende

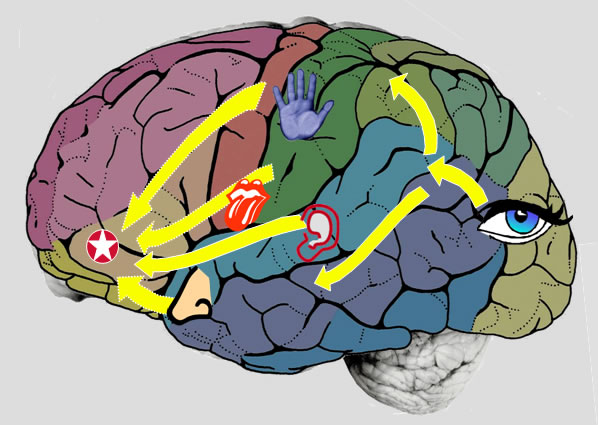

Getrennte Sinneskanäle für die Leitung von Geschmack, Geruch, Sehen und Fühlen (Getast, Schmerz, Temperatur) und örtlich getrennte Repräsentation im Kortex. b,Konzept der Bindung im seitlichen Abschnitt des orbitofrontalen Kortex.

Legende

Bei jeder Sinneskategorie (Modalität) erfolgt zunächst ein unimodaler Verarbeitungsschritt, d.h. eine Verarbeitung der Erregung innerhalb dieses Sinneskanals (horizontaler Strang). Dann münden die verschiedenen Sinneskanäle in zwei Hauptregionen, den orbitofrontalen Kortex (OFCx) und den Mandelkernkomplex (amy). Dank dieser multimodalen Konvergenz können einzelne Neurone in diesen beiden Regionen auf unterschiedliche Kombinationen der Sinneseindrücke reagieren. Andererseits kann die Aktivität der Neurone in diesen beiden Arealen durch die Beziehung zu weiteren Regionen moduliert werden.

Abk.:

acc: Ncl. accumbens,

hip: Hippocampus,

PFCx: medialer präfrontaler Kortex,

vP: ventrales Pallidum.

5. Angewandte Anatomie

Die chemischen Sinne haben nie die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, die den übrigen höheren Sinnen vergönnt war; möglicherweise deshalb, weil der Mensch - als ein Seh-Wesen - wenig Nutzen aus ihm zieht. Viele Menschen leiden unter einem partiellen Geruchsverlust (Anosmie) ohne sich dessen bewußt zu sein.

Für den Arzt bedeutet das Gewahrwerden von bestimmten Duftkomponenten einen wichtigen Hinweis für die Diagnostik bestimmter Krankheiten ("Pfortengerüche") oder Todesursachen.

5.1 Riechtest

Er erfolgt durch Schnüffeln an Geruchsproben (Riechkasten oder mikroverkapselte Proben).

5.2 Riechstörungen

Von der normalen Geruchswahrnehmung (Normosmie) werden die leichte Minderung (Hyposmie) und gänzliche Auflösung der Geruchswahrnehmung (Anosmie) unterschieden. Aus den anatomischen Gegebenheiten folgt, dass eine einseitige Schädigung des peripheren Riechsystems zu einer Minderung des Geruchsvermögens (Hyposmie) auf der Herdseite führt. Einseitige Läsionen der Riechzentren dagegen lassen das Geruchsvermögen unbeeinträchtigt, weil jede Seite ipsi- und kontralateral vertreten ist.

Eine angeborene Anosmie (spezifische Geruchsblindheiten) wird in Europa bei 0,1 bis 1 % der Bevölkerung festgestellt. Bei subjektiv empfundenen Geschmacksstörungen handelt es sich in Wahrheit häufig um Geruchsstörungen. Alles schmeckt fade, weil trotz erhaltenem Geschmack die differenzierten spezifischen Riecheindrücke verloren gegangen sind.

5.3 Riechtherapie

Das Geruchsystem unterliegt einer außergewöhnlichen Plastizität. Dies gilt nicht nur für die Sinneszellen sondern auch für Zellpopulationen der primären und sekundären Zentren, voran den Körnerzellen des Bulbus olfactorius. Eine stimulusspezifische Neubildung von Zellen ist tierexperimentell beschrieben. Riechtraining führt zu verbesserter Riechleistung und bildet (wahrscheinlich) die Grundlage für erfolgreiche Riechtherapie[1].

6. Zusammenfassung

Das olfaktorische System ist in vielerlei Hinsicht einzigartig:

- Die peripheren (primären) olfaktorischen Neurone (Rezeptorzellen) liegen an der Körperoberfläche (Nasenhöhle). Sie stellen eine direkte Verbindung zwischen Umwelt und Gehirn dar.

- In diesem Fall hat sich eine embryonale Nervenzelle selbst zu einem Rezeptor entwickelt. Alle anderen Sinneszellen der Körperoberfläche entwickeln sie sich aus dem Epithel und gewinnen erst sekundär Kontakt mit nervösen ableitenden Elementen.

- Die Axone ziehen ohne Umschaltung im Thalamus direkt zum Kortex (in den Allocortex).

- Die Rezeptorzellen unterliegen einem dauernden De- und Regenerationsvorgang.

- Das (I° und II°) olfaktorische System ist ipsilateral organisiert.

- Dem „Geschmack“ liegt die Bindung von Eingängen aus mehreren Sinnessystemen zugrunde.